Introducción

Baalbek es uno de los complejos monumentales más impresionantes del mundo antiguo. Ubicado en la fértil llanura del Bekaa, en el actual Líbano, ha sido objeto de numerosas teorías sobre sus orígenes, su construcción y su supuesto pasado oculto. Este artículo busca separar los hechos arqueológicos de la especulación, comenzando con la historia del sitio antes de su monumentalización romana.

El nombre “Baalbek” y sus implicaciones

El nombre “Baalbek” suele interpretarse como “Señor del Bekaa”, lo que ha llevado a pensar que el sitio estaba consagrado desde épocas antiguas al dios Baal. Sin embargo, esta lectura debe abordarse con cautela: el término “Baalbek” no aparece en registros escritos hasta el siglo V d.C., mucho después de la época fenicia y del periodo romano altoimperial. NO es el antiguo nombre del lugar.

En cambio, el nombre griego “Heliópolis” (“Ciudad del Sol”) sí está documentado desde época helenística y fue el nombre oficial durante el dominio romano. Esta denominación refleja la práctica común de identificar deidades locales con divinidades del panteón grecorromano. En este caso, Baal Hadad fue reinterpretado como Helios y más tarde como Júpiter Heliopolitano.

Por lo tanto, si bien la etimología de “Baalbek” es interesante y puede reflejar una reinterpretación tardoantigua de un pasado semítico, no puede utilizarse como evidencia directa de un culto a Baal en el sitio en épocas anteriores a Roma. Su uso tardío sugiere que se trata de una reconstrucción toponímica retroactiva.

¿Existió un templo anterior al romano?

Hipótesis razonable, pero sin evidencia directa

A menudo se afirma que el gran templo romano de Júpiter fue construido sobre un santuario fenicio dedicado a Baal. Esta idea es razonable desde un punto de vista histórico-cultural —la superposición de templos era una práctica común en el mundo antiguo—, pero actualmente no existe evidencia arqueológica directa que confirme la existencia de un templo monumental fenicio en el sitio donde hoy se alza el complejo romano.

Sí se han encontrado restos de ocupación previos a la época helenística, como fragmentos de cerámica, muros de habitación y otras huellas de actividad que permiten documentar la presencia humana desde hace más de 8,000 años, especialmente en el área de Tell Baalbek. Estas evidencias permiten inferir que el lugar pudo haber tenido importancia local o religiosa antes de la llegada de los romanos.

Dada la tradición semítica de la región, se ha propuesto que el culto estaría dedicado a Baal Hadad, dios de la tormenta y la fertilidad, aunque no existe ninguna inscripción ni estructura conservada que lo confirme. Se trata de una hipótesis plausible, sustentada en paralelos regionales, pero no demostrada arqueológicamente.

¿Que nos dice la arqueología?

Algunas publicaciones no académicas (como la difundida por la Fundación Louis Cardahi) mencionan “ruinas fenicias bajo los templos romanos”, pero hasta ahora no hay informes científicos publicados que detallen excavaciones con hallazgos arquitectónicos que puedan atribuirse con certeza a la época fenicia. Informes clásicos y recientes (UNESCO, Ifpo, investigaciones alemanas) coinciden en señalar que la gran plataforma de Baalbek es de origen romano, y que los restos subyacentes corresponden a ocupación doméstica o ceremonial anterior sin monumentalidad aparente.

¿Qué hay bajo los trilitones?

Las excavaciones realizadas directamente bajo los enormes trilitones muestran cerámica y objetos claramente romanos. Esto indica que las piedras fueron colocadas durante la época romana, no antes. No se ha encontrado ninguna evidencia que sugiera una construcción anterior en esa sección específica del complejo.

De hecho, si uno defendiera que las piedras son pre-romanas, tendría que aceptar que los romanos excavaron cuidadosamente por debajo de bloques de más de 800 toneladas solo para enterrar su basura. Poco probable.

No existe evidencia de un gran templo fenicio.

- Toponimia: El nombre “Baalbek” sugiere un lugar de culto antiguo, pero no prueba la existencia de un templo megalítico. Además, el término es posterior a “Heliópolis”.

- Fuentes literarias tardías: Autores como Macrobio mencionan cultos solares antiguos, pero no hay confirmación arqueológica.

- Paralelismos culturales: Otras ciudades fenicias sí tuvieron templos, pero eso es inferencia, no prueba local.

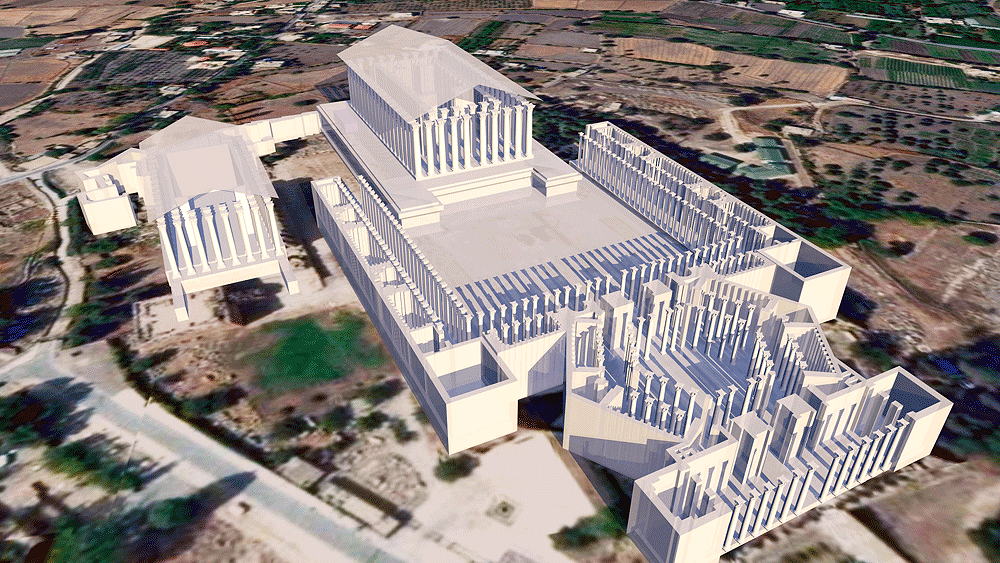

Historia de Heliopolis la ciudad Romana

Heliópolis —la actual Baalbek, en el valle de la Bekaa (Líbano)— fue una fundación helenística establecida durante los siglos III–II a.C., probablemente bajo el dominio de los seléucidas, quienes le dieron el nombre griego Ἡλιούπολις (Hēlioúpolis, “Ciudad del Sol”).

El asentamiento se levantó sobre una antigua colina (Tell Baalbek) que había tenido ocupación humana continua desde el Neolítico, pero sin evidencia de estructuras monumentales anteriores a la época griega.

Tras la conquista romana de Siria en el siglo I a.C., Heliópolis fue incorporada a la provincia de Siria y más tarde, bajo Augusto, asignada a la colonia de Berytus (Beirut). Durante este periodo comenzó su monumentalización: un vasto complejo de templos dedicados a Júpiter Heliopolitano, Venus y Mercurio.

Las fuentes clásicas —como Estrabón, Plinio el Viejo y Macrobio— mencionan Heliópolis como un centro oracular y solar de gran prestigio, vinculado a tradiciones semíticas anteriores (el culto a Baal-Hadad). Sin embargo, todos coinciden en que su monumental arquitectura pertenece a época romana imperial (siglos I a.C.–III d.C.).

Hacia el siglo IV d.C., con el avance del cristianismo, el nombre semítico “Baalbek” reaparece en documentos tardoantiguos, reflejando la relocalización lingüística del topónimo original griego.

Datación de fases constructivas

Estudios arqueológicos y arqueoastronómicos han establecido varias etapas. La fase inicial, conocida como Podium I, habría comenzado hacia el 15 a.C. bajo Herodes el Grande, coincidiendo con la fundación de la colonia romana de Berytus (Beirut). El templo principal fue completado hacia el año 60 d.C. durante el reinado de Nerón. Todo apunta a un desarrollo romano a lo largo de décadas.

Fases y aportes imperiales (I a.C.–III d.C.)

- Julio César y Augusto: inicio de la monumentalización del sitio.

- Nerón: construcción del altar-torre frente al templo principal.

- Trajano: patio hexagonal; columnas de granito rosa traídas desde Asuán.

- Antonino Pío: ampliaciones y embellecimientos.

Un grafito en uno de los tambores superiores de columnas indica obras alrededor de 60 d.C.

Antiguo reciclaje en Heliópolis

En la base de la plataforma del Templo de Júpiter se han documentado varios elementos arquitectónicos romanos reutilizados, entre ellos fragmentos de columnas, tambores y bloques labrados que fueron integrados como parte del relleno estructural del podio. Este tipo de reaprovechamiento —frecuente en la arquitectura romana— no implica pobreza técnica, sino un uso eficiente de materiales disponibles tras reformas o ampliaciones sucesivas del santuario.

Particularmente revelador es el hallazgo de tambores de columnas y molduras romanas reutilizadas bajo algunos de los grandes megalitos del Podium II (el nivel de los trilitones). Esto demuestra que ya existía una primera fase constructiva romana anterior a la colocación de los megalitos, probablemente correspondiente a un santuario inicial o a un “Podium I” de menor escala, sobre el cual se edificó posteriormente la ampliación monumental.

El reciclaje de piezas romanas en la propia estructura indica que el proyecto de Heliópolis no fue planeado ni ejecutado de una sola vez, sino que evolucionó a lo largo de varias décadas, conforme aumentó el estatus religioso y político del santuario. Este patrón de crecimiento por fases —con reconstrucciones, expansiones y adaptación de materiales previos— es típico de los grandes templos del Mediterráneo oriental, como el de Artemisa en Éfeso o el de Zeus en Gerasa.

En resumen, los elementos reutilizados bajo los megalitos confirman que:

-

Las fases constructivas son todas romanas, pero separadas en el tiempo.

-

Los trilitones corresponden a una ampliación posterior, no a una obra anterior.

-

La monumentalidad final de Baalbek fue el resultado de una evolución progresiva, no de un proyecto único ni de una civilización previa desconocida.

Ingeniería romana y los trilitones de Baalbek

Otro argumento común es decir que los romanos no tenia capacidades técnicas para tallar, mover y contruir con megalitos, vamos a analizar algunas de esas afirmaciones.

Los romanos no construían con megalitos?

A menudo se dice que los romanos no utilizaban bloques de piedra tan grandes, y que su arquitectura prefería piezas modulares, fáciles de manipular con grúas y andamios. La afirmación tiene algo de cierto si pensamos en Roma misma: los edificios del Foro o del Coliseo fueron levantados con bloques de travertino de tamaño regular, pensados para la velocidad y la repetición.

Pero eso no significa que los ingenieros romanos desconocieran el arte de mover masas gigantescas de piedra. En realidad, lo evitaban cuando no era necesario. Sin embargo, cuando la ideología imperial o el simbolismo religioso exigían una escala colosal, no dudaron en emplear técnicas megalíticas comparables —y a menudo superiores— a las de cualquier civilización anterior.

Uno de los ejemplos más impresionantes son, sin duda, los trilitones de Baalbek, tres bloques de caliza de unas 800 toneladas cada uno, ajustados con precisión milimétrica en el podio occidental del Templo de Júpiter. Es difícil imaginar un reto técnico mayor, pero no fue un caso aislado.

En el mismo santuario, las columnas monolíticas del pronaos alcanzan casi veinte metros de altura y más de dos metros de diámetro, talladas en una sola pieza y transportadas desde canteras cercanas. Estas obras no eran caprichos locales: formaban parte de una tradición de ingeniería imperial que unía Egipto, Siria y Roma en un mismo horizonte técnico.

Los romanos habían heredado de los faraones el conocimiento de cómo extraer, transportar y erigir obeliscos. Y lo perfeccionaron.

El emperador Augusto, apenas consolidado el dominio de Egipto, trasladó a Roma el obelisco del Templo de Heliópolis, de 25 metros y más de 300 toneladas, para erigirlo en el Circo Máximo como símbolo del nuevo orden mundial.

Un siglo después, el emperador Constancio II hizo llevar desde Tebas el obelisco de Karnak —de 32 metros y 455 toneladas— hasta Roma, erigiéndolo en el Circo Máximo. Aún más tarde, Teodosio el Grande hizo lo mismo en Constantinopla; en la base del obelisco aún se conservan relieves que muestran con precisión el uso de cabrestantes, poleas y rampas durante la maniobra.

Estas imágenes son prácticamente manuales de ingeniería: prueban que los romanos no necesitaban maquinaria desconocida ni “tecnología perdida”, sino una combinación de fuerza coordinada, madera, bronce y cálculo geométrico.

Ejemplos similares abundan en las provincias orientales. En Damasco, los bloques del podio del templo de Júpiter alcanzan más de 150 toneladas cada uno; en Gerasa (actual Jordania), los podios y muros de contención repiten el mismo sistema de grandes sillares perfectamente ajustados; en Jerusalén, el muro de contención del Templo de Herodes conserva un bloque de 570 toneladas, cortado y colocado con la misma precisión que en Baalbek.

Todos estos casos muestran una evolución coherente: desde los grandes bloques herodianos del siglo I a.C., hasta los megalitos libaneses de época imperial, pasando por los obeliscos que cruzaron el Mediterráneo entero sobre barcazas diseñadas para ello.

En suma, la ausencia de megalitos en el corazón de Roma no se debe a incapacidad técnica, sino a elección arquitectónica. Los romanos sabían hacerlo, pero lo reservaban para obras que debían impresionar a escala cósmica: templos solares, monumentos imperiales, símbolos del dominio del hombre sobre la piedra y del Imperio sobre el mundo.

Heliópolis —Baalbek— fue quizá el ejemplo más extremo de ese ideal. No la excepción que prueba un misterio, sino el culmen de la ingeniería romana llevada a su límite.

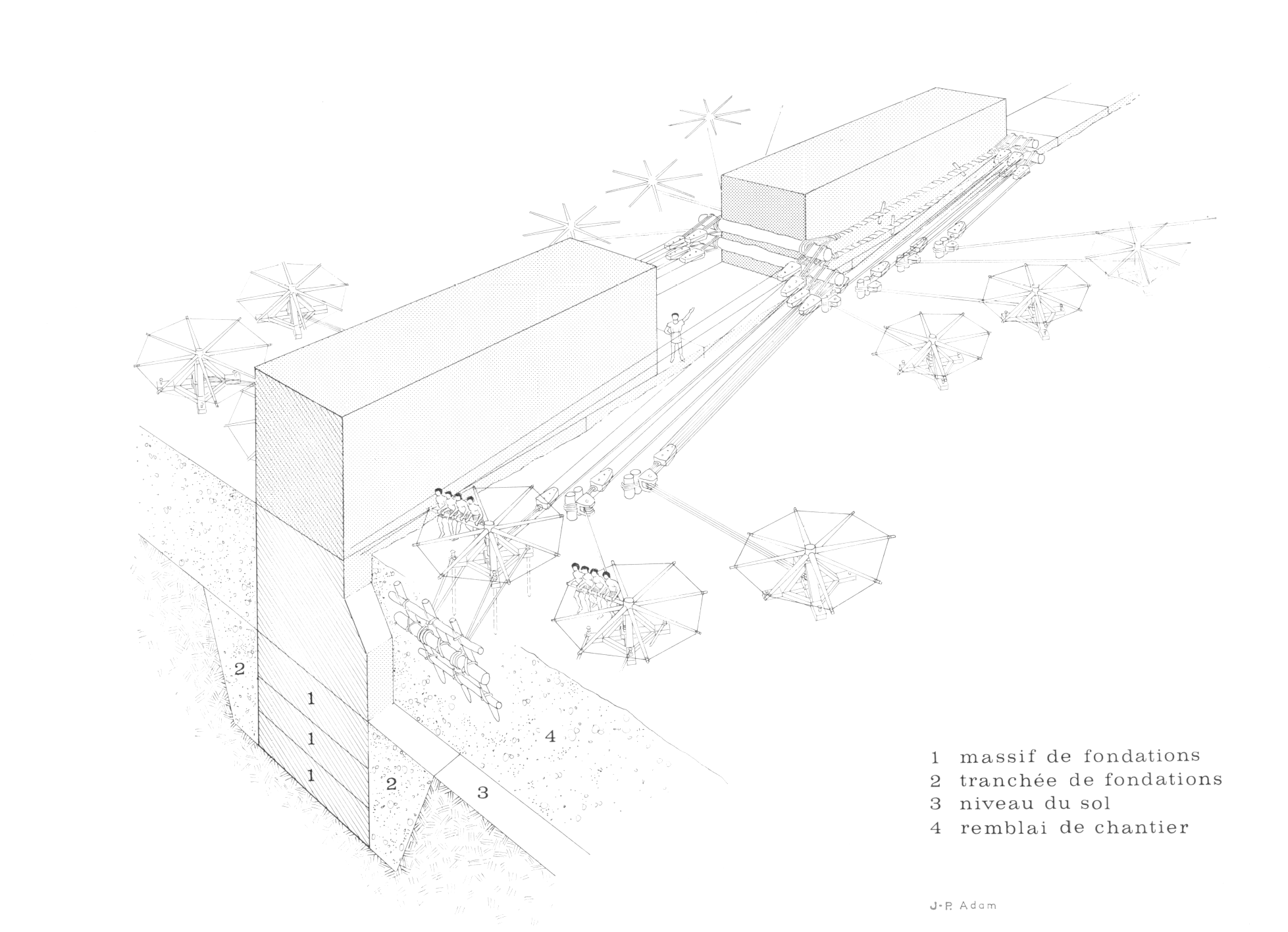

Técnicas plausibles para mover los monolitos de Baalbek

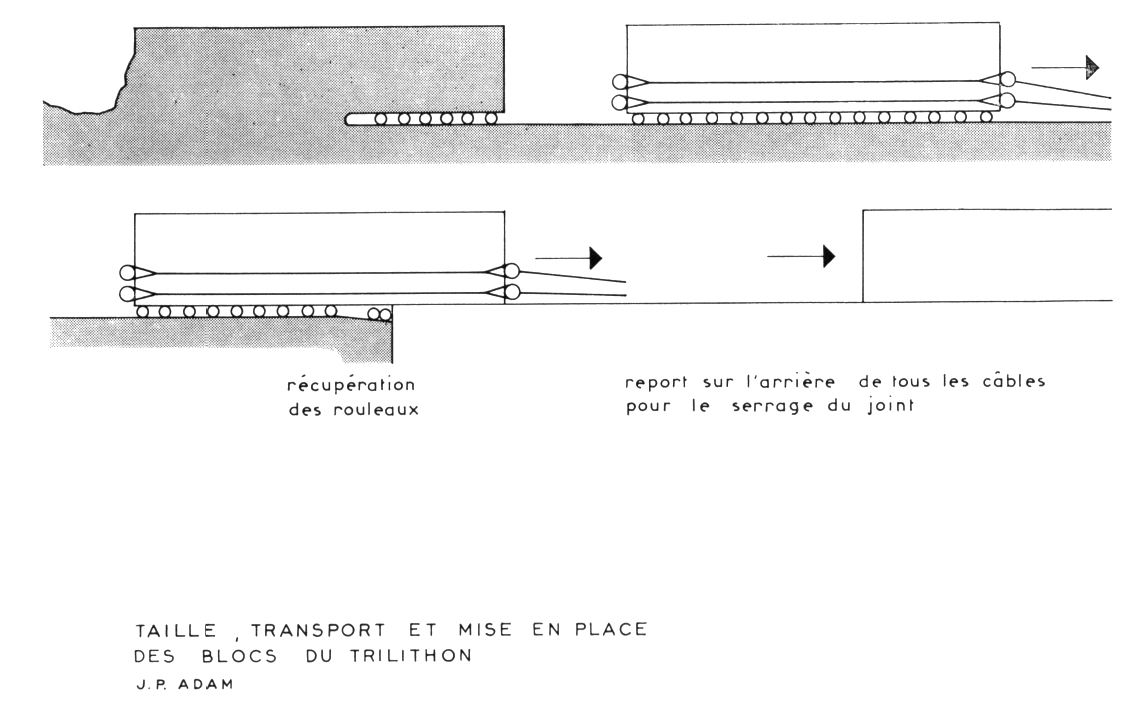

(según Jean-Pierre Adam, 1977)

El arqueólogo francés Jean-Pierre Adam, en su estudio clásico À propos du trilithon de Baalbek: Le transport et la mise en œuvre des mégalithes (1977), analizó detalladamente cómo pudieron moverse los enormes bloques de Baalbek sin recurrir a tecnologías “desconocidas”. Su propuesta se basa íntegramente en los principios de la ingeniería romana, combinando fuerza humana, poleas, cuerdas de cáñamo, rodillos y rampas de tierra compactada.

Adam reconstruyó el proceso de transporte a partir de marcas visibles en la cantera y del relieve natural del terreno. Según su modelo, los bloques eran extraídos parcialmente de la roca madre, colocados sobre rodillos de madera y arrastrados mediante cabrestantes sincronizados (grandes tambores giratorios movidos por cuadrillas de operarios). El desplazamiento se controlaba con polipastos y cuerdas, permitiendo aplicar una tracción constante sin riesgo de pérdida de control.

Las rampas de tierra facilitaban el paso desde la cantera —situada unos 800 metros al suroeste del templo y en una cota ligeramente superior— hasta el podio, lo que evitaba levantar verticalmente las piezas: el bloque “descendía” controladamente por su propio peso.

El cálculo de Adam, basado en el rozamiento estimado de la caliza sobre rodillos de madera, indica que unos 250 a 350 operarios habrían bastado para mover un bloque de 800 toneladas a una velocidad lenta pero constante.

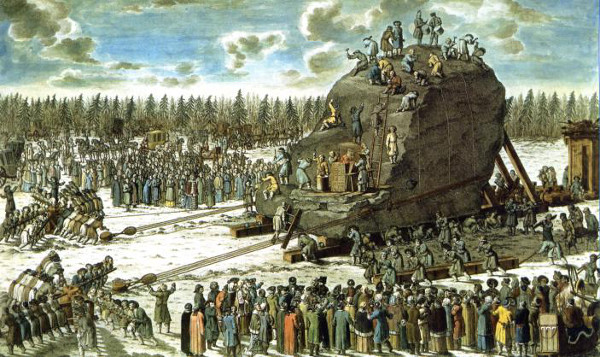

El método recuerda notablemente las ilustraciones de la Piedra del Trueno en San Petersburgo (siglo XVIII), movida con rodillos y cabrestantes semejantes, y coincide también con los relieves del pedestal del obelisco de Teodosio en Constantinopla, donde se representan idénticos dispositivos de tracción y polea usados por los ingenieros romanos.

La elección del material —caliza local— también fue un factor clave. A diferencia del granito egipcio, la caliza de Baalbek puede trabajarse con herramientas de hierro y arena abrasiva, lo que hacía posible su tallado y ajuste con precisión sin recurrir a instrumentos exóticos.

Naves obeliscarias y la logística del Imperio

El mismo principio de tracción controlada y planificación logística se observa en el traslado de los grandes obeliscos egipcios hacia Roma y Constantinopla.

Los romanos construyeron naves especiales de doble casco, conocidas como naves obeliscarias, diseñadas exclusivamente para transportar estos monolitos a través del Mediterráneo. Esto nos da una idea desus capacidades logisticas para mover grandes bloques por distancias de miles de kilometros.

Algunos ejemplos notables:

-

Obelisco del Vaticano (Heliópolis → Roma) — 25 m de alto, ~330 t.

Trasladado por orden del emperador Calígula en el año 40 d.C. para decorar su circo privado. Navegó más de 1 500 km por el Nilo y el mar hasta Ostia, y luego fue arrastrado por tierra hasta Roma. -

Obelisco Lateranense (Karnak → Roma) — 32 m de alto, 455 t, el más grande jamás movido por los romanos.

Transportado por Constancio II en el año 357 d.C. en una nave especialmente construida, probablemente con tres cascos, desde Tebas hasta el puerto de Alejandría y luego a Roma. -

Obelisco de Teodosio (Luxor → Constantinopla) — 24 m, ~380 t.

Erigido por Teodosio el Grande en el Hipódromo en 390 d.C.; el relieve de su base representa con detalle el uso de cabrestantes y poleas, confirmando la continuidad técnica romana.

Cada uno de estos monumentos recorrió distancias de entre 1 000 y 2 000 kilómetros, mucho mayores que las que separaban la cantera de Baalbek del templo (apenas 800 m).

Si los romanos pudieron planificar y ejecutar transportes marítimos de cientos de toneladas a través de mares y ríos, mover un bloque en seco sobre una rampa de tierra era un reto considerable, pero no extraordinario para su nivel de ingeniería.

Paralelos históricos y validación moderna

El modelo de Adam se ha comparado con experimentos modernos de arqueología experimental y con el traslado de la Piedra del Trueno (San Petersburgo, 1770s), un monolito de más de 1 000 toneladas movido con rodillos, cabrestantes y cojinetes de bronce a lo largo de 6 km.

Ambos casos demuestran que, con suficiente coordinación, cálculo de fricción y trabajo colectivo, es perfectamente posible desplazar masas de ese orden sin maquinaria moderna.

Lejos de requerir “tecnología perdida”, los trilitones de Baalbek son el testimonio tangible de una tradición de ingeniería continua —desde Egipto hasta Roma— basada en la observación, la geometría y la fuerza humana organizada.

Crítica a las teorías pseudocientíficas

Ahora veamos lo que nos dicen los fans de los “ancient aliens” o de la llamada “historia alternativa”.

Derivados del imponente tamaño de los bloques de Baalbek —y en un eco casi idéntico a lo que se repite sobre las pirámides de Giza—, muchos insisten en que los pueblos antiguos, incluso los romanos, no tenían forma de construir algo así.

Por supuesto, no se ofrece ninguna evidencia concreta que indique que esos bloques sean más antiguos que la era romana; basta con que resulten visualmente sobrecogedores para que se invoque la palabra mágica: “imposible”.

Esa retórica funciona bien ante el público general, porque apela a la emoción, no al análisis. “¿Cómo pudieron hacerlo?”, preguntan con asombro, pero rara vez siguen la pregunta con un experimento, un cálculo o una excavación.

En cambio, los arqueólogos sí lo han hecho: bajo los trilitones se han encontrado fragmentos de cerámica, desechos y relleno constructivo de época romana, y en las canteras adyacentes, bloques inacabados con las mismas marcas de corte que las que vemos en el templo. Es decir: hay rastros de herramientas, de fases de trabajo y de errores humanos, pero no de dioses ni de astronautas.

Entre las versiones más difundidas, algunas hablan de una civilización antediluviana, perdida hace más de 10 000 años, que habría dejado estas piedras como vestigio de un conocimiento desaparecido. Otras se inclinan por la ayuda extraterrestre, una tecnología olvidada, o incluso el uso de levitación, energía sonora o cristales mágicos.

Todas comparten algo: se basan en la negación del conocimiento arqueológico acumulado, y en la idea romántica de que el pasado fue más misterioso de lo que la ciencia acepta.

Lo curioso es que ninguno de esos relatos ofrece un solo dato verificable: ni una herramienta, ni una capa de ocupación distinta, ni un resto humano que pueda fecharse fuera del periodo romano. Todo lo que tienen es la imagen de unos bloques inmensos y la convicción de que “debieron ser imposibles”.

Pero la imposibilidad desaparece en cuanto uno observa con atención: los romanos movieron obeliscos egipcios de 400 y 500 toneladas a miles de kilómetros, levantaron bloques de 570 toneladas en el Templo de Jerusalén, y construyeron grúas de rueda capaces de izar decenas de toneladas. Baalbek no es una excepción: es el punto culminante de una tradición de ingeniería imperial, no un enigma fuera de la historia.

El atractivo de esas teorías es comprensible. Nos prometen un pasado épico, repleto de misterios, en el que los humanos fueron ayudados por fuerzas cósmicas o por civilizaciones olvidadas. Pero su belleza está en la narración, no en los hechos.

La historia real de Baalbek —con sus rampas de tierra, sus cabrestantes, sus obreros y su polvo de caliza— puede parecer menos mística, pero es infinitamente más humana. Y al final, eso la hace mucho más admirable: un monumento no a los dioses que bajaron del cielo, sino al ingenio de quienes, piedra a piedra, lo levantaron hacia él.

Reflexión

Las narrativas “misteriosas” prosperan por su atractivo emocional. La evidencia, en cambio, muestra un pasado humano extraordinario por su ingenio, sin necesidad de magia. Cuestionar es sano; pero hay que hacerlo con método y datos.

Conclusión

La existencia de un templo fenicio anterior en Baalbek puede ser plausible como hipótesis cultural, pero no está demostrada. La evidencia física —cerámica romana bajo trilitones, elementos arquitectónicos reciclados, cronologías constructivas— apunta sin ambigüedad al periodo romano. En suma, Baalbek es Heliópolis y su monumentalidad se explica plenamente por la ingeniería romana.

Addenda

Algunos notas que se me quedaron en el tintero...

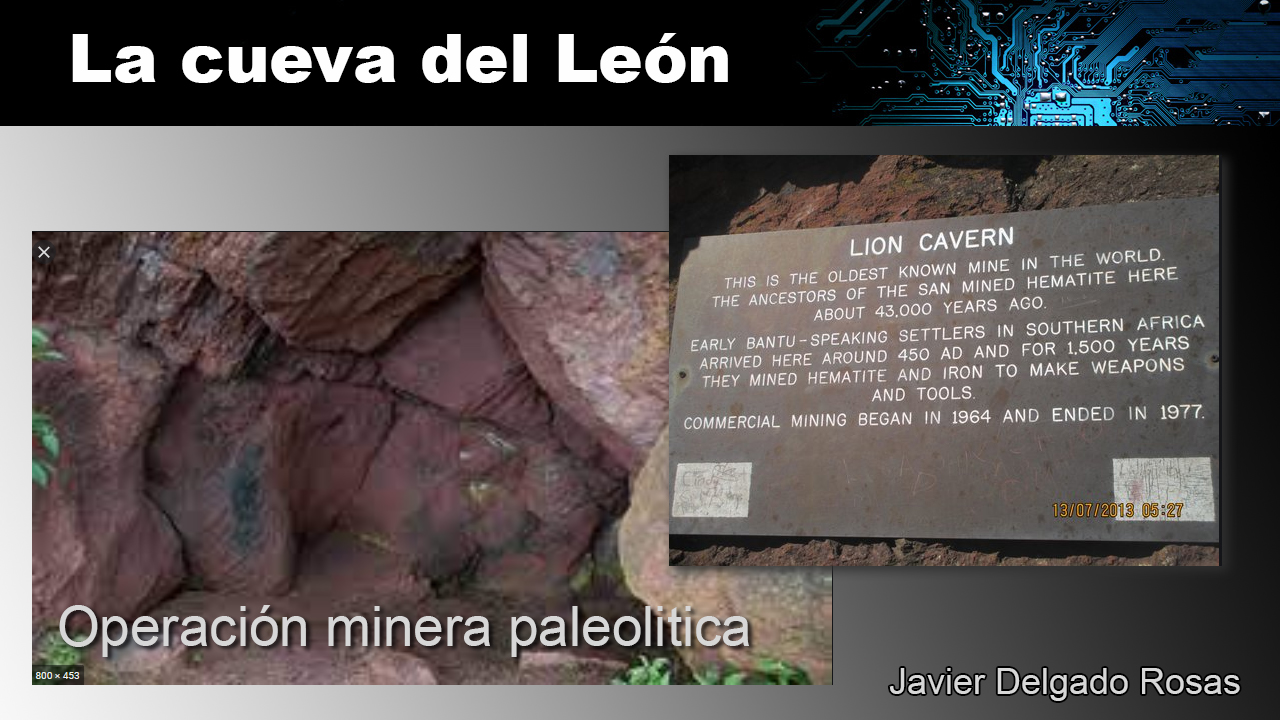

Ocupación pre-romana

Aunque se ha especulado con frecuencia sobre la existencia de un templo fenicio anterior en Baalbek —posiblemente dedicado a Baal, como sugiere la toponimia del lugar—, no existe ninguna evidencia arqueológica directa que confirme la presencia de una construcción monumental previa a la época romana. Las excavaciones en el sitio han revelado ocupación humana desde hace más de 8,000 años, especialmente en la zona de Tell Baalbek, pero los restos hallados —cerámica dispersa, capas de uso doméstico o agrícola— corresponden a pequeñas comunidades rurales, sin indicios de edificaciones megalíticas ni estructuras religiosas de gran escala.

La hipótesis de un templo semítico anterior se sostiene principalmente sobre inferencias culturales (como la continuidad del culto en el Levante) y sobre la práctica común en la antigüedad de construir templos nuevos sobre santuarios antiguos. Sin embargo, la gran plataforma megalítica actual —incluidos los célebres trilitones— ha sido firmemente atribuida a la ingeniería romana, probablemente iniciada bajo Herodes el Grande y continuada en época imperial. Excavaciones bajo estas estructuras han encontrado únicamente materiales romanos, incluyendo basura constructiva y fragmentos de cerámica de esa época, sin rastro de fases anteriores.

Cantera y bloques gigantes

- Dos canteras principales (sur y oeste) con bloques colosales, algunos de los más grandes jamás trabajados.

- Trilithon: tres bloques ~19–19.5 m de largo, 3.6–4.3 m de alto, 750–800 t c/u.

- Bloques no trasladados: Stone of the Pregnant Woman (~1,000 t), Stone of the South (~1,242 t), Forgotten Stone (~1,650 t).

- Cantera a ~800 m y a mayor cota que el podio (ventaja logística: menor izado vertical).

- Técnicas: aprovechamiento de diaclasas, cuñas, arrastre con cabrestantes/rodillos y rampas de tierra.

Excavaciones históricas y campañas modernas

- Misión alemana (1898–1905): sin estructuras pre-romanas documentadas; cerámica persa en capas inferiores.

- Desde 2004: trabajos de Univ. Libanesa + Instituto Arqueológico Alemán en canteras y megalitos in situ.

Referencias

Arqueología, historia y técnica

- Adam, Jean-Pierre. À propos du trilithon de Baalbek: Le transport et la mise en œuvre des mégalithes. Syria 54(1/2), 1977, pp. 31–63. (JSTOR)

- Ruprechtsberger, Erwin M. Vom Steinbruch zum Jupitertempel von Heliopolis/Baalbek (Libanon). Linzer Archäologische Forschungen, Band 30, 1999.

- Massih, Jeanine Abdul. The Megalithic Quarry of Baalbek: Sector III the Megaliths of Ḥajjar al-Ḥibla. J. of Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies, 2015.

- Magli, Giulio. Archaeoastronomy and the chronology of the Temple of Jupiter at Baalbek. arXiv, 2016.

- Vitruvio. De Architectura, Libro X (grúas, cabrestantes y poleas).

Instituciones y reportes

- UNESCO. Baalbek — World Heritage List.

- Penn Museum. The Museum Journal, Vol. XI (1920): “No visible traces of a Phoenician temple at Baalbek”.

- Fundación Louis Cardahi. Phoenician Baalbek (folleto; menciona “ruinas fenicias”, sin detalle de excavación publicadas).

- Instituto Arqueológico Alemán & Universidad Libanesa: campañas en canteras (desde 2004).

Enlaces de consulta general (apoyo de lectura)

- UNESCO – Baalbek (Sitio WHC)

- Livius.org – Baalbek – Temple of Jupiter

- Wikipedia (inglés/español) – Baalbek, Baalbek Stones, Obelisk of Theodosius, Temple of Jupiter (Baalbek), Ships of ancient Rome